これまで、基本デッサンでは、この勉強をしませんでした。

やってみて、重要だとわかりました。

わかっているだろうと思っても、しっかりわかっていないということがわかりました。

![]()

![]()

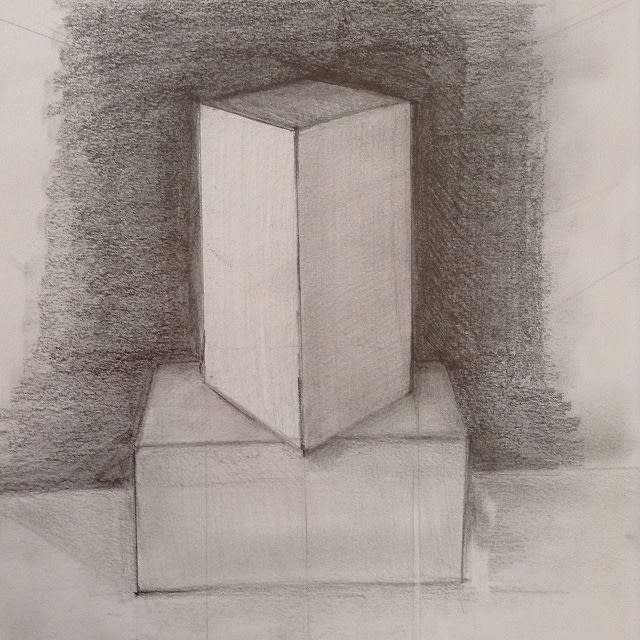

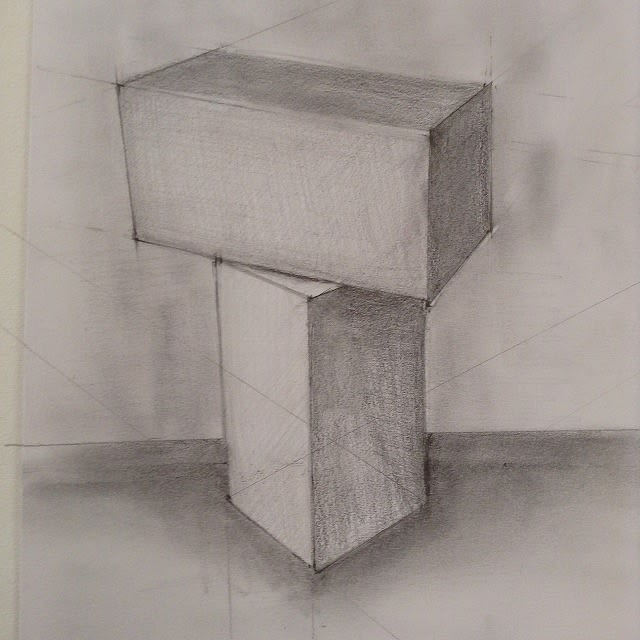

水平な面の平行線は、地平線の上で交わる。という透視図法ですが、

上の箱と下の箱では、消失点が異なります。しかし、位置は違ってもどちらも同じ地平線の上です。

真横になっている下の箱は、一点透視ですが、他の角度のついている箱は、全て二点透視です。

いえ、厳密には下もあるので、三点透視です。

ーーーーー

このように箱を二つ重ねて描いていただくとそれぞれの箱の地平線が違ってしまうという間違いを起こすことがわかりました。

これは、指導後のデッサンですので、かなり直して正しい状態に近づけた後です。

ーーーーー

これは、風景画では建物を描くときに必要なことです。

こんな形の建物はありませんが、これをビルだと考えることもできます。

静物画でも、これを知っていることは重要です。

平らな箱の上に、ピタッと着いた状態で箱が乗っているという感じをしっかりと出すことの勉強です。

やってみて、重要だとわかりました。

わかっているだろうと思っても、しっかりわかっていないということがわかりました。

水平な面の平行線は、地平線の上で交わる。という透視図法ですが、

上の箱と下の箱では、消失点が異なります。しかし、位置は違ってもどちらも同じ地平線の上です。

真横になっている下の箱は、一点透視ですが、他の角度のついている箱は、全て二点透視です。

いえ、厳密には下もあるので、三点透視です。

ーーーーー

このように箱を二つ重ねて描いていただくとそれぞれの箱の地平線が違ってしまうという間違いを起こすことがわかりました。

これは、指導後のデッサンですので、かなり直して正しい状態に近づけた後です。

ーーーーー

これは、風景画では建物を描くときに必要なことです。

こんな形の建物はありませんが、これをビルだと考えることもできます。

静物画でも、これを知っていることは重要です。

平らな箱の上に、ピタッと着いた状態で箱が乗っているという感じをしっかりと出すことの勉強です。